讀了今天聯副一篇:《

駐版作家蔣勳答客問/美是一種信仰》。問答大多圍繞美學/人生,唯下面一條比較特別:

蔣勳先生你好:

我是《聯合副刊》及中廣《藝文放輕鬆》的忠實閱聽人。日前得知先生是11-12月駐版作家,令我喜出望外!茲有問題懇請先生百忙中指點迷津:

朱天心女士擔任7-8月駐版作家時,我曾經請教她──為何她「不認為胡蘭成是漢奸?」她在「答客問」的答覆,讓我無法認同,但文中提到「胡曾在答蔣勳問:『為何要做漢奸?』」(文見99.8.22《聯副》),讓我眼睛為之一亮,因此一直盼望能有機會向先生請教。

我現年81歲,這封信是委託一位晚輩代發的,期盼先生的高見!敬祝健康平安!(81歲的老太太)

●1975年初春從巴黎短暫回台灣,有機會認識胡蘭成先生。當時胡先生住在華岡,我上山拜訪。天氣很冷,我穿一件襯毛厚外套,還是冷得發抖。胡先生一件灰布長衫,氣定神閒。

那一個晚上我們談到汪精衛政府,我沒有直接用到「漢奸」兩個字,但胡先生看出我心裡的疑慮。他談起同一個時間冀東殷汝耕政權、延安毛澤東政權、滿洲溥儀政權、重慶蔣介石政權──他的意思應該是:南京汪政權只是這些爭霸的政權中的一個。

胡先生《今生今世》數次提到「打天下」的觀念。劉邦、項羽爭霸,項羽對立於「漢」,從漢朝政權角度來看,也許是不折不扣的「漢奸」吧,司馬遷《史記》卻沒有如此褒貶項羽。

「漢」是一個朝代呢?還是一個國家?還是一個民族?

如果「漢」是民族,那麼溥儀是滿洲皇帝,他退回滿洲,成立政權,為何也是「漢奸」?

我在1949年以後的台灣長大,父親出身黃埔,成長過程,我沒有機會思考「漢奸」兩個字的深層意義。「漢奸」變成膚淺罵人的話。

在法國讀書,有機會在電視上看到學者辯論法國二戰時的貝當政府。戴高樂在倫敦組成流亡政權,領導抗德。淪陷區則由貝當出面,與德軍議和。二戰結束,戴高樂成為英雄,貝當自然就是「漢奸」(法奸)。

有學者提出,如果不是貝當出面,淪陷區的法國人民生命財產都無保障。這是七○年代法國學界對近代史的論辯,這樣的論辯在當時白色恐怖的台灣是沒有機會進行的。

胡先生沒有為自己辯白什麼,他的身上有一種漂亮,是經歷過大輸大贏之後特別安靜的漂亮。人聲喧譁,他多不言語,有時忽然立起身,迴轉衣袖,唱了一段崑曲,船過水都無痕跡,那清細婉轉嗓音使我想起項羽的「時不利兮騅不逝」,窮途末路,身邊還有不肯離去的一匹馬。

我喜歡看《四郎探母》,宋遼交戰,楊家將盡忠報國,一個一個拚死沙場。偏偏一個四郎延輝沒有死,被遼邦俘虜,改姓木易,又被招為駙馬,跟公主結為夫妻。十五年來,生了孩子,原來國仇家恨的「敵人」變成了「親人」。一日母親帶兵到了邊關,四郎想念母親,把真實身分告知公主,兩個應該互相稱對方為「漢奸」的敵人,因為十五年夫妻,有了恩情,公主因此冒死偷盜令箭,協助四郎出關,完成他「探母」心願。兩岸不能探親時,這些行為都是「通匪」死罪。然而偉大的戲劇控訴了政治的殘酷。

四郎潛逃出關,在軍營見到母親,詳述自己十五年來遭遇。一身國仇家恨的佘太君,白髮蒼蒼,忽然站立起來,面向北邊拜了一拜,唱一句「賢德媳婦不能來」,她口中的「賢德媳婦」是那有殺夫殺子之仇的遼國公主,每次看到這裡,都想到佛說的「怨親平等」。

好的文學藝術是在殺紅了眼的對立兇殘裡看到還有一念人性之親吧。

日本黃糪小鎮有萬福寺,是明代福建高僧創立,住持也歷十餘代都是中國僧侶。中日戰爭時,該寺僧人在戰場收集屍骨,有中國人、日本人、朝鮮人、台灣人,屍骨火化,骨灰葬在寺院一角,上面立一石碑,四個大字──怨親平等。我經過京都,常去合十祭拜。

1975年初春認識胡先生,緣分很淺,記憶卻深。臨別時胡先生送我一幅書法,寫的是《史記》的句子。我辭行出門,胡先生堅持要送到車站,山風勁烈,一路聽到先生袍袖震動聲音。我數次請他回去,他不言語,卻也絕決不退轉。胡先生有孩子的頑皮、固執,也有孩子的天真。「天真」不容易懂,「天真」有時是可以「天道無親」吧。往生者逝去多年,我們也許還在愛恨恩怨中,船過,可以水無痕跡嗎?

難得蔣勳沒有迴避,詳細作答,不過,81歲的老太太恐怕跟不少讀者一樣仍會無法認同。認同與否,悉隨尊便。在此轉載這問答,純因的確較少讀到蔣勳談論這類話題。

我呢?我認為漢奸,賣國這類指控,用得太多定義太濫罪名過高。對於“XXX是否漢奸”這題目,我一般興趣不大。至於胡蘭成本人,他的書我讀幾頁即忍受不了,覺得有股可厭之氣從字裡行間透出。

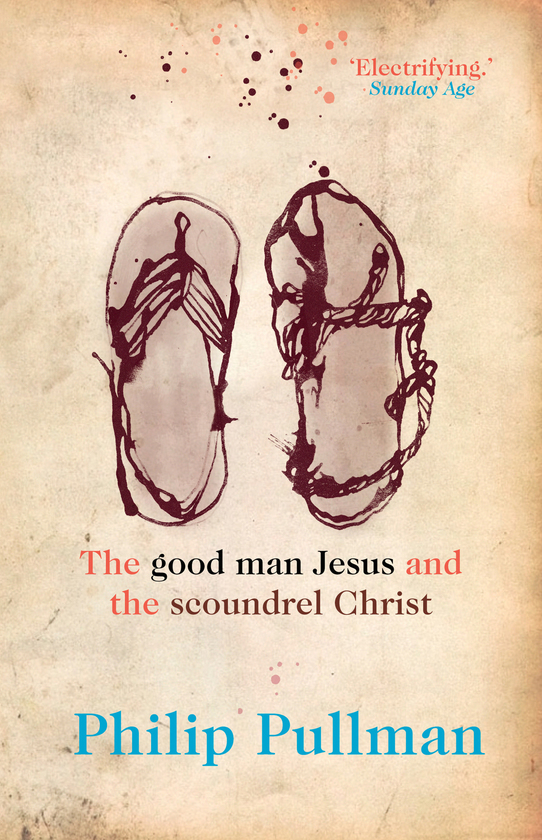

好人耶穌與壞蛋基督是本頗為奇特的中篇小說。可以簡單看成是故事新編:處女Mary,誕下雙胞胎Jesus和Christ。耶穌長大後成為一位很有感染力的理想主義傳道人,而基督較內向較重視組織策略。基督為了發揚耶穌教義,並受到神秘人的唆擺,不惜忍痛出賣兄長令他被處死,還假扮耶穌復活激勵信眾...。

好人耶穌與壞蛋基督是本頗為奇特的中篇小說。可以簡單看成是故事新編:處女Mary,誕下雙胞胎Jesus和Christ。耶穌長大後成為一位很有感染力的理想主義傳道人,而基督較內向較重視組織策略。基督為了發揚耶穌教義,並受到神秘人的唆擺,不惜忍痛出賣兄長令他被處死,還假扮耶穌復活激勵信眾...。